Por: Juan Cataño Bracho

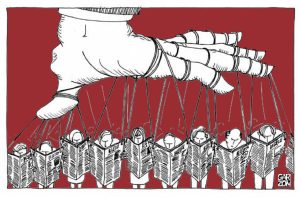

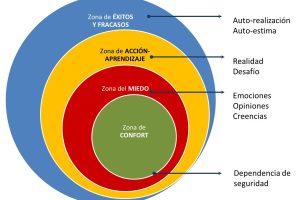

Es natural que, en todas las épocas de la cultura y como en todo lo concerniente a la producción humana, hayan existido las diferencias de calidad. Así como los mecanismos de regulación para evitar que la mediocridad se cuele entre lo más granado de la cultura, porque es fácil distinguirlo. “Los genios por algo son genios y no todos tienen esa creatividad para expresar una idea, aunque hay demasiada gente talentosa y es evidente al momento de escucharlos”.

El término JUGLAR del latín IOCULARIS, gracioso; IOCUS, juego, designaba al hombre que ejercía su oficio entreteniendo a las gentes con sus habilidades, que eran muy diferentes según su clase y según el público que lo rodeara.

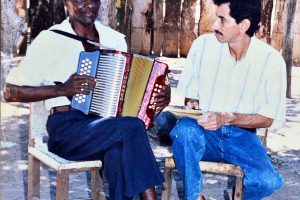

El juglar realizaba juegos de circo, mimos, cantos, acompañados con instrumentos, etc. Su objetivo principal era recrear, divertir. El juglar era el poeta de todos. El poeta colectivo por excelencia. El poeta de juglaría creó su obra valiéndose de la palabra que era interpretada en voz alta y siguiendo un ritmo.

Los juglares fueron viajeros por razón de su oficio, su afán era agradar a todos los públicos. Los temas tratados eran muy diversos; podían incluso ocuparse de temas religiosos. Eran seres anónimos que recitaban y actuaban en público para ganarse la vida.

En la historia del vallenato, también se fueron imponiendo “juglares” con fortalezas y debilidades, que desempeñaron tan bien su vocación que no se nos ocurriría exigirle fortalecer sus debilidades, máxime cuando poco a poco se fueron separando los roles.

En la historia del vallenato se han dado casos como los de Emiliano Zuleta Baquero, que era un gran compositor, por lo que no desarrolló una gran destreza como acordeonero, este usaba el acordeón para acompañar sus canciones. Lorenzo Morales que era un gran acordeonero, pero no fue un gran compositor, este usaba los versos para acompañar sus melodías.

Así apareció Tobías Enrique Pumarejo, un intelectual, con gracia para cantar, exclusivamente Compositor, Lirico como también fueron Rafael Escalona, además costumbrista; Leandro Díaz, Gustavo Gutiérrez, Fredy Molina, entre otros; porque luego surgió uno de estilo crítico, que llevó a la máxima función narrativa y descriptiva del vallenato, como lo es Santander Durán Escalona, el máximo escalón de la canción protesta en el vallenato. Luego vino Jorge Oñate, exclusivamente Cantante, quien le redujo la carga al Juglar y permitió que acordeonero, compositor y cantante cualificaran su desempeño.

Pero, Luis Enrique Martínez no hacía versos sólo para acompañar su acordeón, fue un gran compositor. No tocaba su acordeón solo para acompañar sus versos, fue un gran acordeonero. No cantaba sólo para acompañar su acordeón, fue un gran cantante.

Se podía distinguir en “El pollo vallenato” una trinidad eximia (acordeonero, compositor y cantante), un juglar con todo el rigor de la palabra, pues con su arte entretenía, recreaba, informaba, educaba, etc.; con tendencia a buscar multitudes para desplegar sus habilidades, así fue asiduo visitante de las fiestas patronales y de los polos de desarrollo como la zona bananera, en cuyas esferas era capaz de diversificar su trabajo, como lo hizo vendiendo agua en burro en Fundación, mientras podía acceder a los requerimientos de los bananeros.

Desde su papel de acordeonero, estructuró el rol de la melodía, ya que esta dejó de ser una extensión de la letra y forjó en el vallenato la estética de una verdadera pieza instrumental. Liberó al acordeón de la nostalgia y escudriñó sus potencialidades: lo hizo más alegre, diverso, atractivo y entretenido.

La temática y estructura de las canciones de Luis Enrique Martínez permiten deducir una gran elaboración, a partir de un tema bien seleccionado, desde el punto de vista del interés público y la gracia; y bien desarrollado desde el punto de vista de la estructura y la extensión. Así se puede apreciar en temas como: La ciencia oculta (Mariano), El mago de El Copey, Los morrocoyos (La mordía sería con Los Zuleta), Jardín de Fundación (Descriptivo), entre otras.

Desde el punto de vista del canto, se atrevió a posicionarse como tal. No era tímido al hacerlo, no se dejaba silenciar por el instrumento e invitaba a que se le prestara atención a su discurso cantado. Era atractivo, gracioso y predominante cuando cantaba.

Sin dudas, Luis Enrique Martínez Argote fue un pilar del vallenato, quien no tuvo en cuenta que este arte, en sus inicios, no daba para que el juglar consiguiera el sustento para él y su familia. El, lo intentó, consagró alma vida y corazón a éste arte y fue determinante para enrumbar la historia de nuestra música tradicional, de tal manera que pareciera que no existe otro que lo haya intentado o logrado y estamos en el punto de que los mejores acordeoneros que, hoy, se distinguen en el vallenato pertenecen a su escuela y, desde el punto de vista de la capacidad de compositor y cantante, solo es comparable a pocos como Calixto Ochoa Campos.

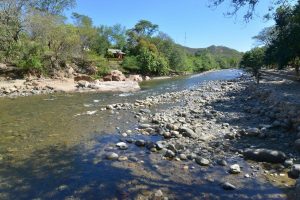

Gracias al gran Maestro que trabajó para forjarnos una identidad cultural, a los nativos del Valle de Upar: territorio enmarcado en el valle que conforman la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y el río Magdalena.